Open atelier 2

メトロノームとわりばし

制作者:夜明けまではお湯

展覧会概要

★1/13・1/14・1/20・1/21・1/27・1/28・2/3・2/4・2/10・2/11・2/12★

13:00開場

13:15-13:30上演

13:30-13:45休憩

13:45-14:00上演

14:00-14:15休憩

14:15-14:30上演

14:30-14:45休憩

14:45-15:00上演

15:00-15:15休憩

15:15-15:30上演

15:30-15:45休憩

15:45-16:00上演

16:00-16:15休憩

16:15-16:30上演

16:30-16:45休憩

16:45-17:00上演

17:15閉場

★2/18★

12:00-昼食

*「労働」をテーマにしたパフォーマンス作品を上演します。

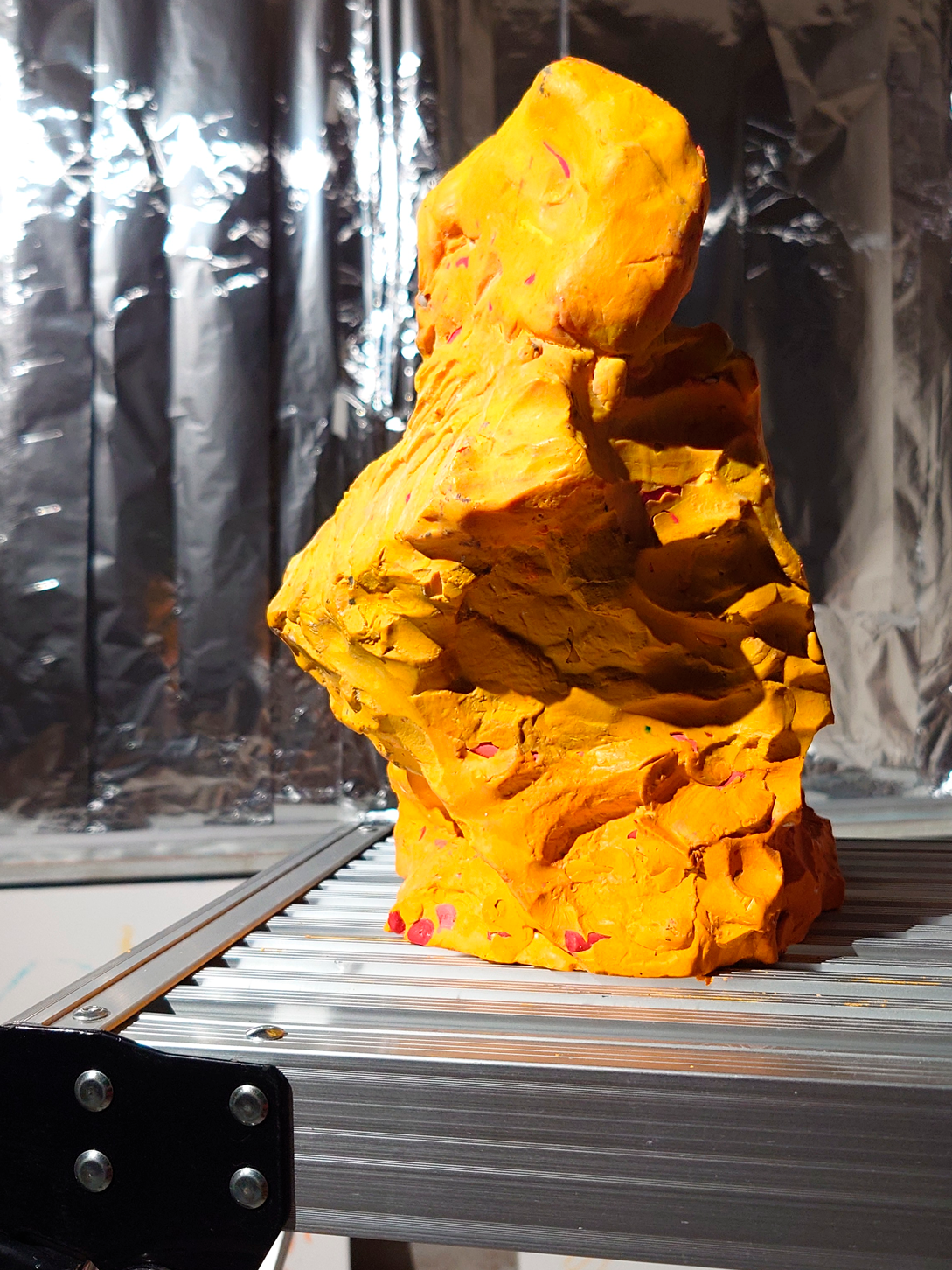

*メトロノームに合わせたリズムでわりばしを割り、メトロノームに合わせたリズムで床に約1センチ間隔でわりばしを並べていきます。

*床がわりばしでいっぱいになるまで行います。

会期中に床がわりばしでいっぱいになるとパフォーマンスは終了しますが、予定通り13:00-17:15は開場します。

*上演中はお話できません。

*参加していただけます。

*参加される場合は、作家と逆方向から作家と同じ動作をしてください。上演中、いつ始めても終えても良いです。

*上演中、断りなくメトロノームの速さを操作していただくことが可能です。

*2/18の昼食は、床いっぱいのわりばしを燃料に、某所で昼食会を行います。定員3名で、要予約です。

yoakemadewaoyu.comのCONTACTよりご予約ください。ご予約の方には日が近づいてきましたら集合場所をお知らせいたします。

展覧会を終えて

シモーヌ・ヴェイユ『工場日記』をちらと読むと、彼女は思考力が奪われることにいつも気を取られていて、恐怖を感じていたようです。賃労働に従事するとき、私はまさに思考力をグラインダーにかけているような感覚にいつも覆われてきました。でもね、かといって、よく対にされる、感じることが鋭敏になったわけでもありません。告白すると、考えることも感じることも、どちらもどんどん小さくなっていきました。だから、ここで私は、考えることも、感じることも、「考えること」とひとまとめにしてお話しようと思います。

メトロノームに合わせてわりばしを割って床に並べていくことは、メトロノームに支配されているように見えますが、メトロノームの拍をどのように捉えるかは私次第でした。きれいに立方体の箱に詰められたような自由がそこには用意されていて、箱から自由を取り出すことはできないのですが、むしろそのことに安心して、仕事に熱中することができました。

部屋をわりばしでいっぱいにして、そのわりばしを燃料にお湯を沸かし、みんなでお茶を飲みたかった!「考えること」はそんなに重要なことなのでしょうか。

「考えさせられる作品ね」と、よく耳にします。目にもします。そういう作品が求められています。はたして、人間は考えれば考えるほど、たとえば、持続可能な人間社会を構想するようなよいこと、ただしいことを選び取り、かしこく、よくなっていくことができるものなのでしょうか。考えろと命令したり、ひどくこだわる人になれば、よい人間になれるのでしょうか。

人間は考えるからこそ人間だと哲学者は言うけれど、考えているからといって、だから、それが、どうして重要なのでしょう。ある敵を想定し、騙されるなと訴えていることが、考えろという人には多いような気がします。考えていれば騙されないのでしょうか。でも、だけど、騙されるって、なんのことですか?

人を殺すことはよくないことです。人殺しはやっぱりいけないことです。地球環境の破壊、といいますか、人間の生命を脅かすような環境の破壊は、人間を殺すことになるから、いけない。戦争がいけないのはなぜでしょう。なんの罪もない人が殺されるから。だけど、罪があれば殺されてもよいのでしょうか。私はそうは思いません。よい人間というのは、人間社会が豊かになることに貢献できる人間のことのように思えます。考えるか考えないかは、関係がないのではないですか。

豊かさと心地よさにはどんな関係があるでしょうか。豊かだというとき、私は「たんと」をイメージします。お腹がいっぱいになって眠くなる、あのときのような。でも、そこには、心地よさがなくてはなりません。心地よくないところでお腹がいっぱいになって眠たくなることはできないでしょう?だって、実際に眠ることができないのだから。豊かさと心地よさは補完的な関係にあるうえに、心地よさは豊かさの前提のように思われます。私はお風呂に入って、清潔な衣服をまとい、暑くも寒くもないふかふかのベッドにもぐりこんで、お腹がいっぱいになるまでおやつを食べて、そのまま眠ると「たんと」幸福です。歯みがきなんかしません!

そうなんです、心地よさがないと人間は豊かになれないのに、どんな状態を心地よいと感じるかは人によってずいぶん違うみたいなんです!まず、気温なんかはすごく違うし、下着の素材や、爪のお手入れ状況なんかはまったく違うでしょう。それで、ここで最初に戻りますと、考えることは心地よいことでしょうか。私は、違うと思います。考えることは、不快なことです。

考えることは不快。考えることは豊かさを阻害します。私はメトロノームが与えてくれるきれいな自由を並べて、ぜんぶ集めて燃料にして、みんなでお茶を飲んでおしゃべりして、「たんと」豊かでした。

日誌

1日目(2024年1月13日)

風が強い。ここは室内だが、エアコンが壊れているので、暖房がつかない。気温を測る道具がないので、正確な気温がわからないが、部屋の中でもコートを着なければ、トイレが近くなってしまう。今日のノルマはメトロノームを1分間に40拍でセットしても少し速いくらいなのでが、メトロノームの構造上それ以上遅くできないので、1分間に40拍でセットする。部屋の入口から正面の窓に向かって右側から始める。首に袋をぶら下げ、わりばしを詰め込む。スタート地点にしゃがみこんで、あるいは、台車の上に乗って、15分間の仕事にとりかかる。私は左利きだ。右手に数本のわりばしを持ち、左手にそれを渡しつつ割る、という方法を初めは取ったが、リズムが合わないので、一膳づつ取り出し、割ることにした。コンクリートむき出しの床はボコボコしているので、割り箸を置いても転がっていくことがある。まっすぐ並べるというのは案外むずかしいもので、ちょっとした力の加減でまっすぐ置けなくなってしまう。また1本1本のわりばしはまっすぐではなく先に向かうについれてすぼまっているので、まっすぐに並べるというのは難しい。しばらくして気付いた。指がとなりのわりばしに当たるのを防ぐため、すぼまっているところを持ってわりばしを割ると、隣のわりばしに指があたらず、速くきれいに置くことができる。

2日目(2024年1月14日)

とにかく寒い。コンクリートの床に指が触れると、まるで溶けない氷に触っているかのようだ。身体を移動させることを面倒くさがらずに、自分の身体の真ん中とわりばしの真ん中を合わせるようにするとわりばしを真っ直ぐに置けることが分かってきた。1日のノルマは想定していたよりもはるかに少なく、1本1本の隙間が3ミリくらいになるように、1分間に40拍のメトロノームで、2〜3拍でひとつの動作を行う程度にして進めていく。そうしていたら今日は16時30分にノルマが終わってしまった。15分刻みで上演と休憩を繰り返し、1分間に40拍のメトロノームの音と動作を連動させていると、開場から閉場までがほんとうにあっという間で、自分の動作をつぶさに点検し、解剖するようなこのパフォーマンスは、私が当初想定していた「労働」に関する考えを塗り替えつつある。

3日目(2024年1月20日)

寒い。メトロノームの音は「カチ、カチ、」と聞こえる時もあれば、「ザッ、ザッ、」「ドン、ドン、」と聞こえる時もあり、何拍分をひとつの動作とするかは私がなんとなく決めているので「追い立てられる」という感じはあまりしない。テンポも解釈次第のようで、私は一定のリズムを受け入れ、案外気持ちよく仕事をしている。音色が変わるのは、きっとその時の気分の具合なのだろう。今日思い出したことがある。石を彫るときの、金属製のノミと石頭がぶつかる音だ。「キン、キン、」と一定のリズムを刻むあの音は、当時イヤマフというものを知らなかった私の脳に直撃し、不眠になったことを覚えている。石を彫るというよりも、刻み付けていくような感覚を私はもっていたのだが、時間を刻み、石に刻み付けるその仕事は、私の心を喜びでいっぱいにしてくれた。たとえそれが、石をただ平らにするための仕事であっても。私はわりばしを割るという小さな小さな薪割り、単純作業を繰り返している。単純作業と呼ばれるものはあらゆる身体的営為の基礎訓練だと私は考えている。今日は友人が2人訪れ、手伝ってくれた。2人とも私とは全く違うことを感じたようである。ひとりは手元に集中していたらメトロノームの音が聞こえなかったそうだ。身体はその者の中心に集まっている。

4日目(2024年1月21日)

寒い。今日はとにかく疲れた。少しうんざりしてきた。休憩時間は台車に頭を乗せて眠った。通りすがりの来訪者があった。御夫婦のようだった。

5日目(2024年1月27日)

今日は先週ほど寒くない気がした。でもそんな気がしたのは初めの方だけで、だんだん手がかじかんだ。メトロノームの音が「ファミレドソ、ファミレドソ、」と聞こえる。「いち、に、さん、よん、」と聞こえることもある。途中で窓の大きさをメジャーで測る必要があって、無理に測ろうとしたらメジャーが割り箸をひっかいてしまい並べ直すことになった。並べた割り箸の上を歩いて後ずさりしながら直した。4日目に感じた「うんざり」感は今日はなかった。もしかしたら明日は感じるかもしれない。並べるのがどんどん上手くなるが、なぜかわりばしをすぱっと割れないことが多くなってきた。どうしてだろう。

6日目(2024年1月28日)

日誌を書くのが面倒くさい。上演中、あれやこれやと気づくことはあるのに、6日目にして退屈してきているのか、それとも一定の動作をなぞっているだけだからもういいじゃんというような気分になっているのか、でも「労働ってなんだろうな」と思い出したように考え始めることはある。「そろそろ真剣に考えないと」と思っても、あんまり考えたくないというか、考えようとしてもなんか面倒くさいというか、そういう気分になってくる。そしてそういう気分になるとわりばしの置き方が雑になってくる。空調の整った部屋なら違ったかもしれない。「人間の代わりに働いてくれる機械」を私達は期待しているけど、もし代替可能なら、「機械の代わりに働いている人間」というのが必ず発生する。工場で働いたり、キッチンやホールで働いたり、個別指導塾で働いたり、試験監督をしたり、ティッシュを配ったり、コピペで書類を作ってデータ入力をしたり、これらは仕事で労働だが、芸術作品のことだって「仕事」というのだから、制作というのも労働の一種なのだろう。労働には種類があり、私が「労働」と考えていたのは「肉体労働」のことで、デスクワークはそのうちに入っていなかった。デスクワークはどちらかというと「感情労働」に近く、「時間を売っている」感覚が強い気がする。サービス業は「肉体労働」であり「感情労働」であるだろうから、最も消耗する職業かもしれない。「労働」という言葉を聞くとき、私達は無意識にイメージする「肉体労働」を見下してはいないだろうか。無意識に刷り込まれるにことにはそれまでの時間が凝縮されている。現時点で、地球上に何人の人間が生まれたのか、そういうことを考えることと似ているな。腰が痛い。

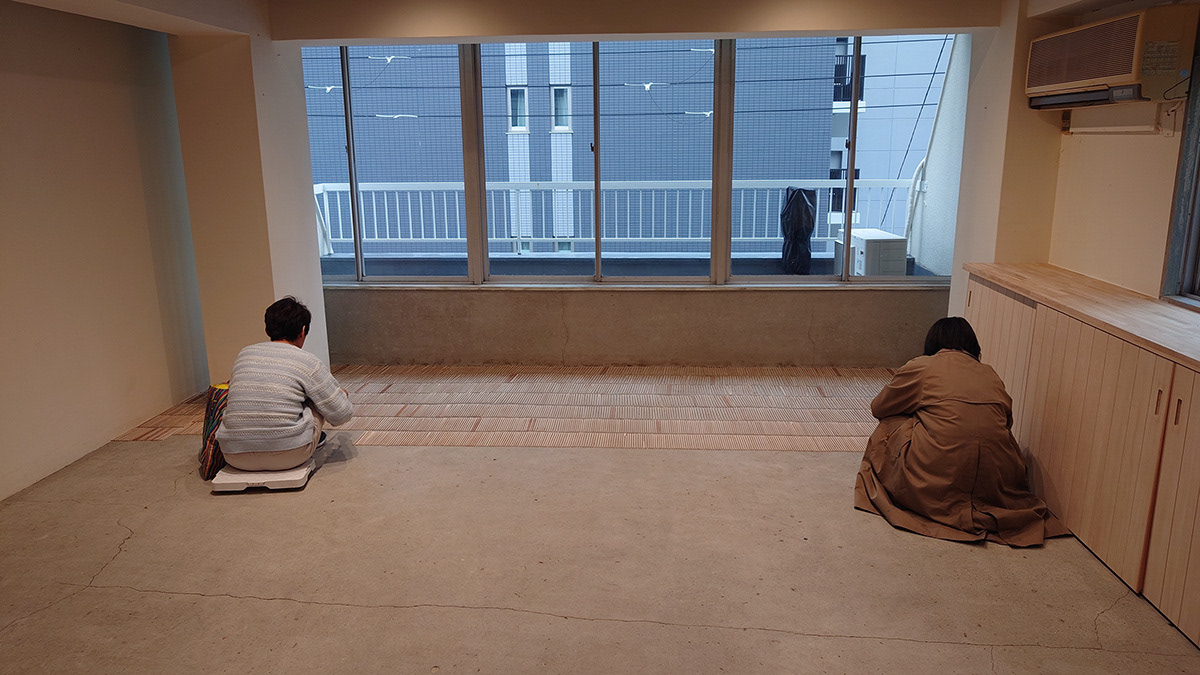

7日目(2024年2月3日)

とても久しぶりにここに来た感覚に陥る。1分間40拍のメトロノームの音が心地良い。間隔をなくして置いてみることにした。今日はシンクの下から始めて、終わりまでスムーズに進めるように準備していこうと考えた。わりばしが余るような気がして、これまで間隔を空けて並べていたのを、つめつめにして置くことにした。そしたら間隔を空けるよりもかなり簡単だった。4時頃に3人の来客があった。うち2人が参加してくださり、15分ずつわりばしを並べられた。おふたりとも全くやり方が違った。その後はノルマが終わってしまって、7時半くらいまで客人と話していたら、今日手を動かしながらいろいろ考えていたことをすっかり忘れてしまった。客人との話は互いにブラック企業に勤めたはなしに終始した。

8日目(2024年2月4日)

最初の上演に、2名の来客があった。おふたりとも参加してくださり、非常に興味をもってくださった。あるギャラリーでDMを手に取られたらしい。とても有難いことである。なぜか今日は全然進まなかった。わりばしは余りそうだと思っていたが、足りなさそうなので追加で仕入れることにした。寒くて具合が悪くなってしまった。今日はとてもキツかった。日曜日は本当にしんどい。来週は祝日があって3日続くから、今からけっこううんざりしている。

9日目(2024年2月10日)

焼肉弁当食べてやった。カイロをポケットに入れていたからか、あまり寒さを感じなかった。なんか今日めっちゃあっと言う間だった。やはり体温が重要か。休憩時間はいつものようにYouTubeを見ずに上野千鶴子「女たちのサバイバル作戦」を読んだ。やっと読み終わった。

10日目(2024年2月12日)

カイロを忘れたと思いつつ、始まる前にたこ焼きとチキンカツを食べた。今日は帰りに美容室へ行くので、ワンピースを着ていた。冷えるだろうな、という感じだった。わりばしを使い切りたいという気持ちが強く、まるでお弁当を食べる時にごはんとおかずの比率を入念に計算するように間隔のことを考える。休憩のたびに少しずつたこ焼きとチキンカツを食べる。炭水化物ばかりだ。客人がひとりあり、なんとカイロをくださった。15分参加され、労働について聞かせてくださった。並べ方もお話も、誰も被ることがない。明日でおわりだ。土曜日か日曜日には並びをぶち壊して回収して燃やす。やっとお湯を沸かせる。

11日目(2024年2月13日)

焼き芋と卵焼きとヒレカツを買う。ジーンズの尻のポケット両方にカイロを詰めて挑むも寒い。もうすぐ終わりだ!と明るい気分になる。どこまでわりばしで埋めるかを決めかねていた。6名の来客があった。うち4名は参加され、たいへん興味を持ってくださり、そのうち2名は18日の焚火に参加されることに。ありがたいことである。並べるのは今日でおしまいだから、どんな形にして終わるかを考え、入口の外から中を眺めて、ありきたりだが入口はいって右手のトイレまでが道のように空くようにわりばしを並べた。百膳入りを59袋使い切ったので、5900膳のわりばし、11800本のはしを並べたことになる。最初と最後を比べると並び方はどんどんきれいになっている。参加者の方が並べたところが分かるよう、私はなるべくニュートラルな並べ方をしようと努めたところがあり、あ、あそこはあの人がやってくれたな、と思い出すなどした。11800本を並べて、時間と距離に圧倒される。あなたと私の熱が、この並びに置かれている。

12日目(2024年2月18日)

今日はお茶会。朝から部屋中のわりばしを中央に集めて袋に詰めた。70リットルの袋が9つ。並べるのも重労働だけど、集めて袋に詰めるのはかなりの重労働だった。お茶会は15時からだから、12時ごろに車に積み込んで移動した。大きな河の、浅くなってちょっと露出している、「ここで焚き火してください」といわんばかりの場所で準備を始める。寒いと思っていたけど、すごく良い天気で、あたたかくて拍子抜けした。折りたたみ式のコンロを中心に椅子を7脚ならべて、客人が揃うのを待つ。人が揃い、コンロに積んだわりばしに火を点ける。ぼうぼうとかなり良く燃える。用意してきた、アルミホイルに包んださつまいもを突っ込み、やかんに水を汲んで火にかけ、どんどんわりばしを燃やしていく。お湯が湧いて、マグカップにティーバッグを入れて、お湯をそそぐ。たっぷりの紅茶は、いつもよりあつくて、濃く、ずっしりしていた。焼き芋もかなり上手に焼けて、おいしく、みんなで分けた。全部のわりばしを燃やすのに6時間くらいかかった。客人のうち3名、焚き火が得意な方がいて、その程度の時間で済んだのだと思う。お湯を沸かすことを目指して働いてきたけど、焼き芋や、バーベキューのようなこともやって、非常に楽しい時間となった。火を消すとき、あんなにたくさんあったわりばしが薄い灰の層になっていて、火を消して河の水で洗うとき、あんなにたくさんだったのが、こんなに少しになってしまうなんて、と、水分を失ってそうなるという当たり前のことの他に、私の労働という熱量のカス、こまかなこまかな粒子になったそれを、弔うというか、清めるというか、そんなことを思ってしまうのだった。